Esprit critique – Y a-t-il des zombies à Haïti ?

Fin 2020. Un de mes colocataires me raconte l'histoire complètement folle selon laquelle à Haïti il existerait véritablement des zombies. Oui, oui, vous avez bien lu, des zombies ! Il m'explique qu'il s'agirait de personnes ayant commis des crimes ou considérées dangereuses pour la société et condamnées secrètement par des membres de la communauté. Ceux-ci orchestreraient alors la mort de la personne bannie: elles s'arrangeraient afin de lui administrer un puissant poison, poison qui ferait passer la personne pour morte. Celle-ci serait alors enterrée, puis clandestinement déterrée par les empoisonneurs. La victime qui reviendrait alors à la vie dans un état végétatif finirait esclave dans les plantations.

Après avoir entendu ce récit rocambolesque, j'étais bien sûr sceptique comme nous devrions tous l'être. Mon bullshitomètre à son niveau maximum, j'entamai donc des recherches sur le sujet. La page Wikipédia sur les zombies mentionnait effectivement une histoire similaire liée aux rites vaudou. Cependant je tombai bien vite sur un article paru en 2008 dans le Skeptical Inquirer1 qui expliquait l'origine de ce mythe et le déconstruisait. Je laissai donc le sujet de côté.

Mais 6 mois plus tard (lors d'une soirée Halloween !) une connaissance me parla de nouveau de cette histoire de zombies à Haïti. Lorsque je lui révélai qu'il s'agissait d'une légende, celui-ci resta interloqué... Il avait en effet lu cette information dans un article du journal belge La Libre !

Et effectivement, l'article existe bel et bien. En parcourant celui-ci, je me rendis compte qu'il reprenait en grande partie les informations présentes sur la page Wikipédia, et ce sans la moindre once d'esprit critique. Voici un exemple de passage abracadabrant : En général, le poison est glissé dans les chaussures de la personne visée, ou étalé sur les accoudoirs d'une chaise. {...} Ainsi en se grattant, la victime permet au poison de pénétrer plus facilement dans son organisme.

Non seulement ce poison provoquerait la zombification mais en plus il le ferait par voie cutanée !

Déplorant que la page Wikipédia ne présente qu'un point de vue unilatéral sur la question sans aucune mention de la controverse, je décidai alors d'ajouter un paragraphe plus critique. C'est alors que je découvris un aspect curieux de Wikipédia que j'ignorais totalement : il n'est pas possible de rédiger de contenu neuf sur Wikipédia, au motif que celui-ci ne serait pas sourcé. Pour pouvoir faire apparaître mon analyse sur Wikipédia, je dois donc d'abord l'écrire sur un autre site pour pouvoir ensuite le citer sur l'encyclopédie en ligne...

Me contentant d'ajouter un paragraphe afin d'attirer l'attention des lecteurs (qui a jusqu'à présent survécu à la guerre de l'édition), j'attendais donc d'avoir un blog afin de pouvoir publier cette analyse. Maintenant que cette chose faite, je vous propose de replonger avec moi dans cette histoire de zombies afin de tenter de retracer les origines de cette croyance !

↑Avant d'entamer cette aventure, quelques mots sur le contexte métholodogique. Ma méthode lors de l'analyse critique d'un sujet repose principalement sur deux socles :

Elle s'apparente en ce sens de la démarche d'un historien, le cours d'histoire de secondaire étant d'ailleurs la seule classe de ma scolarité où une telle approche a été abordée et mise en pratique.

Avant de débuter cette analyse, il est également important de préciser mon biais de confirmation : je ne crois a priori pas en cette histoire de zombification. Par conséquent, j'aurais naturellement tendance à privilégier les analyses qui l'invalident, et je devrai donc de temps à autre challenger mon point de vue.

↑Après cette bulle méthodologique, nous allons pouvoir commencer à prendre la pelote et tirer sur les fils.

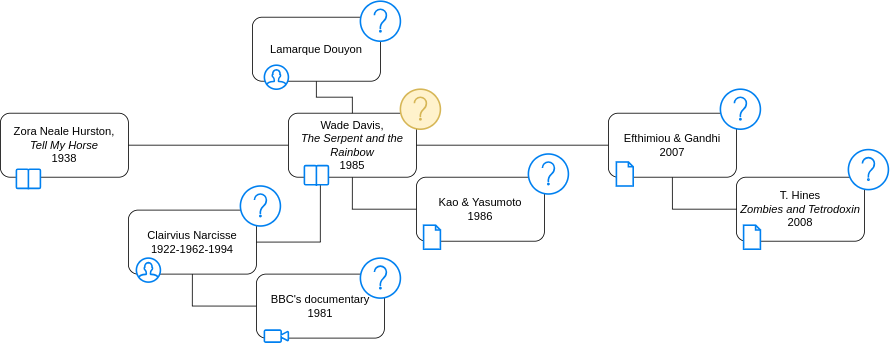

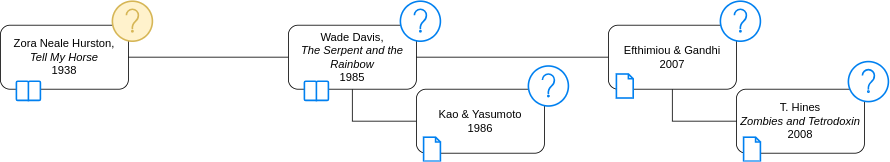

L'article critique de T. Hines paru en 2008, Zombies and Tetrodoxin2, constitue un bon de départ afin de cartographier différents pôles d'information sur le thème de la zombification à Haïti. On y mentionne tout d'abord deux auteurs, Efthimiou et Gandhi, qui auraient publié en 2007 un article décrivant un patient zombifié. Cependant l'article de Hines vise justement à critiquer la méthodologie de ceux-ci.

Par ailleurs, il est fait mention d'une source importante de diffusion de cette croyance : Wade Davis, un auteur qui aurait popularisé l'histoire de zombification à Haïti auprès du grand public suite à la parution d'un livre, The Serpent and the Rainbow en 1985. Le livre décrirait les voyages de l'auteur à Haïti et ses tentatives afin de se procurer une poudre qui provoquerait la zombification. Wade Davis évoque d'ailleurs que cette poudre contiendrait d'imporantes quantités de tétrodoxine (TTX), substance qui serait responsable de l'empoisonnement thanatologique. L'article précise également qu'en 1986, deux scientifiques, Kao et Yasumoto auraient analysé les poudres fournies par Wade Davis, mais n'auraient pas trouvé de traces significatives de tétrodoxine dedans. Suite à d'autres études, la communauté scientifique auraient donc déjà à cette époque rejeté les affirmations de Davis.

Je remarque d'emblée un déplacement intéressant : il semble que ce soit surtout le sujet de la tétrodoxine qui occupe le devant de la scène. Cela me fait immédiatement penser à un épisode de la chaîne Hygiène mentale3 transmettant le message suivant :

Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause.

En l'occurence, avant de se demander si la tétrodoxine est bien la cause de la zombification, il faudrait tout d'abord s'assurer que le phénomène de la zombification existe bel et bien. J'émet l'hypothèse qu'il est plus facile de se mobiliser autour d'un composé chimique car cela ancre l'histoire dans la réalité et sonne directement comme étant scientifique.

Voici déjà quelques embranchements intéressants à explorer. Toutefois, une piste encore plus ancienne avait attiré mon attention sur la page Wikipédia : celle d'une écrivaine américaine, Zora Neale Hurston.

↑

↑

En 1938, Zora Neale Hurston, une anthropologue afro-américaine publie un livre intitulé Tell My Horse: Voodoo and Life in Haiti and Jamaica4 qui raconte ses observations lors de ses visites en Jamaïque et à Haïti. La troisième partie de ce livre est dediée aux rites vaudou à Haïti et le chapitre 13 est notamment consacré aux « Zombies ». Voici un extrait dans lequel Hurston donne une description des zombies :

This is the way Zombies are spoken of: They are bodies without souls. The living dead. Once they were dead, and after that they were called back to life again. No one can stay in Haiti long without hearing Zombies mentioned in one way or another {...} Sit in the market place and pass a day with the market woman and notice how often some vendeuse cries out that a Zombie with its invisible hand has flitched her money, or her goods. Or the accusation is made that a Zombie has been set upon her or some one of her family to work a piece of evil. Big Zombies who come in the night to do malice are talked about. Also the little girl Zombies are sent out by their owners in the dark dawn to sell little packets of roasted coffee. Before sun up their cries of “Cafe grille„ can be heard from dark places in the street and one can only see them if one calls out for the seller to come with her goods. {...} Yet in spite of this obvious fear and the preparations that I found being made to safeguard the bodies of the dead against this possibility, I was told by numerous upper class Haitians that the whole thing was a myth. They pointed out that common people were superstitious, and that the talk of Zombies had no more basis fact than the European belief in the Werewolf. Zora Neale Hurston, Tell My Horse: Voodoo and life in Haiti and Jamaica (1938). HarperCollins ebook, 2008 (pp.179–181).

Dans un premier temps, l'écrivaine donne la définition commune du zombie dans l'imaginaire populaire, popularisé par les films de Romero ou encore la série The Walking Dead : celui du mort qui revient à la vie.

Cependant dès le second paragraphe, la notion de zombie est utilisée de manière bien différente. D'une part, il semble que le mot soit utilisé de manière superstieuse afin de faire référence au mauvais sort : quand on ne sait pas qui accuser d'un malheur, on dit que ce sont les « Zombies ». D'autre part, ce mot désigne également de jeunes filles envoyées par leur propriétaire dans des ruelles sombres et qui vendent du café (vendent-elles vraiment du café ou bien du sexe ?). C'est une description éclairante puisqu'on se rend compte que le terme est également utilisé afin de désigner des personnes réelles venant de milieux défavorisés, ou dévalorisées dans la société. Dans l'exemple des vendeuses qui blâment les zombies lorsqu'elles se font voler de l'argent ou des objets, il n'est d'ailleurs pas très clair si celles-ci font référence aux mauvais esprits ou bien à des voleurs.

Enfin, elle mentionne qu'à l'époque déjà, cette histoire de zombies était considérée comme un mythe.

Hurston nous parle ensuite du cas d'une femme qu'elle aurait rencontré et photographié dans un hôpital : Felicia Felix-Mentor. Le problème c'est qu'elle affirme simplement que c'est un zombie sans aucune explications (à part le fait que des bruits étranglés émanaient de sa gorge, et que de hautes autorités lui ont affirmé que c'était bien le cas... ce qui est un peu léger comme argument). Elle continue en mentionnant trois cas.

A was awakened because somebody required his body as a beast of burden. In his natural state he could never have been hired to work with his hands, so he was made into a Zombie because they wanted his services as a laborer. B was summoned to labor also but he is reduced to the level of a beast as an act of revenge. C was the culmination of “ba' Moun„ ceremony and pledge. That is, he was given as a sacrifice to pay off a debt to a spirit for benefits received. {...} Ibid. (p.182).

Ici encore la signification du mot « Zombie » est assez ambivalente. Ne s'agit-il pas simplement d'un substitut au mot « esclave » ? Comme si le sujet de l'esclavage était tellement tabou qu'il était donc nécessaire de l'entourer de surnaturel pour pouvoir en parler. Ces extraits sont donc très intéressant puisqu'ils montrent l'ambiguïté des usages du mot « zombie ».

| Acception commune | Usage superstitieux | Désignation sociale |

|---|---|---|

| La figure du mort-vivant, personne morte qui revient à la vie sans son âme. | Le mauvais sort, les mauvais esprits, la malchance, la mauvaise fortune |

Les personnes défavorisées ou dévalorisées dans la société. Les personnes réduites en esclavage. Les personnes présentant des troubles psychologiques. |

Nous rentrons alors dans le vif des carabistouilles : Hurston nous explique le processus par lequel le « Bocor », sorcier de la religion vaudou, zombifierait les personnes.

Maybe a plantation owner has come to the Bocor to “buy„ some laborers, or perhaps an enemy wants the utmost in revenge. He makes an agreement with the Bocor to do the work. After the proper ceremony, the Bocor in his most powerful and dreaded aspect mounts a horse with his face toward the horse's tail and rides after dark to the house of the victim. There he places his lips to the crack of the door and sucks out the soul of the victim and rides off in all speed. Soon the victim falls ill, usually beginning with a headache, and in a few hours is dead. The Bocor, not being a member of the family, is naturally not invited to the funeral. {...} At midnight he will return for his victim. {...} The tomb is opened by the associates and the Bocor enters the tomb, calls the name of the victim. He must answer because the Bocor has the soul there in his hand. {...} the Bocor passes the soul under his nose for a brief second and chains his wrists. Then he beats the victim on the head to awaken him further. {...} The victim is surrounded by the associates and the march to the hounfort (Voodoo temple and its surroundings) begins. He is hustled along in the middle of the crowd. {...} He is then taken to the hounfort and given a drop of a liquid, the formula for which is most secret. After that the victim is a Zombie. He will work ferociously and tirelessly without consciousness of his surroundings and conditions and without memory of his former state. He can never speak again, unless he is given salt. Ibid. (p.183).

Faut-il prendre cette description au premier degré ? Ou bien faut-il y voir une allégorie de l'esclavage ? En effet, en retirant les éléments fantastiques de ce récit, le tableau dépeint est bien sordide : des personnes monnayant le droit de propriété sur des individus (To "buy" some laborers / He makes an agreement with the Bocor

), individus qui sont probablement enchaînés ({the Bocor} chains his wrists.

), passés à tabac (Then he beats the victim to the head

), emmenés de force (The victim is surrounded by the associates / He is hustled along in the middle of the crowd

) et drogués (given à drop of a liquid

) avant d'être mis aux travaux forcés (He will work ferociously and tirelessly

).

Les passages qui suivent semblent aller dans ce sens, mais étant encroûtés dans une dimension superstitieuse de pactes avec le diable, difficile de distinguer le récit enjolivé de la réalité :

Now this “Ba Moun„ (give man) ceremony is a thing much talked about in Haiti. It is the old European belief in selling one's self to the devil but with Haitian variations. Over in Haiti he gives others and only gives himself when no more acceptable victims can be found. But he cannot give strangers. It must be a real sacrifice. He must give members of his own family or most intimate friends. Each year the sacrifice must be renewed and there is no avoiding the payments. {...} There are lurid tales of the last days of men who have gained wealth and power thru “give man„. {...} Another man received the summons late one night. Bosu Tricorne, the terrible three-horned god, had appeared in his room and made him know that he must go. {...} He sprang from his bed in terror and woke up his family by his fear noises. {...} And all the time he was shouting of the things he had done to gain success. Naming the people he had given. The family in great embarrassment dragged him away from the window and tried to confine him in a room where his shouts could not be heard by the neighbors. That failing, they sent him off to a private room in a hospital where he spent two days confessing before he died. Ibid. (p.185).

Dans ce dernier exemple, on peut même se demander si cette histoire de zombie n'est pas simplement là afin d'étouffer les cas « dérangeants » de la société, par exemple les personnes ayant des crises ou troubles psychologiques. De la même manière que le faisait la religion catholique, le voodoo expliquerait ainsi la maladie mentale comme étant l'œuvre du diable. On peut aussi remarquer dans cet exemple et ceux qui suivent, que le propos n'a plus rien à voir avec la zombification : on nous parle ici de personnes qui sont sur le point de mourir.

Au niveau de la fiabilité de ces informations, il y a également un énorme problème : mis à part le cas de Felicia Felix-Mentor, le reste des exemples sont tous des récits rapportés du passé, des légendes. Il est impossible de vérifier leur exactitude.

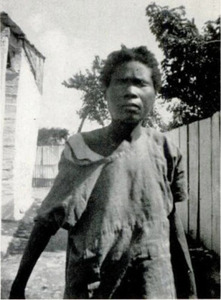

Parlons d'ailleurs du cas de Felicia Felix-Mentor, la « zombie » que Zora Neale Hurston a photographié :

{...} Dr. Rulx Léon, Director-General of the Service d'Hygiène, told me that a Zombie had been found on the road and was now at the hospital at Gonaives. {...} We found the Zombie in the hospital yard. {...} She huddled the cloth about her head more closely and showed every sign of fear and expectation of abuse and violence. The two doctors with me made kindly noises and tried to reassure her. She seemed to hear nothing. Just kept on trying to hide herself. {...} Finally the doctor forcibly uncovered her and held her so that I could take her face. And the sight was dreadful. That blank face with the dead eyes. The eyelids were white all around the eyes as if they had been burned with acid. Her name is Felicia Felix-Mentor. She was a native of Ennery and she and her husband kept a little grocery. She had one child, a boy. In 1907 she took suddenly ill and died and was buried. {...} Then one day in October 1936 someone saw a naked woman on the road and reported it to the Garde d'Haiti. Then this same woman turned up on a farm and said, “This is the farm of my father. I used to live here.„ The tenants tried to drive her away. Finally the boss was sent for and he came and recognized her as his sister who had died and been buried twenty-nine years before. She was in such wretched condition that the authorities were called in and she was sent to the hospital. Her husband was sent for to confirm the identification, but he refused. He was embarrassed by the matter as he was now a minor official and wanted nothing to do with the affair at all. Ibid. (p.196).

Je me rends compte à quel point la lecture du récit d'Hurston est bouleversant et choquant : une femme qui a très probablement subi des violences physiques et sexuelles est retrouvée nue sur une route. Et plutôt que de chercher à comprendre ce qu'il s'est passé, celle-ci est immédiatement qualifiée de « zombie ». Un moyen de camoufler la terrible réalité qu'elle a subie ?

Au niveau de la photographie, nous sommes bien loin de l'image écharpée du zombie de film d'horreur. Continuons la lecture.

Sometimes a missionary converts one of these bocors and he gives up all his paraphernalia to the church and frees his captives if he has any. These creatures, unable to tell anything – for almost always they have lost the power of speech forever – are found wandering about. Ibid. (p.197).

Encore une fois, j'ai plutôt l'impression qu'on me parle d'esclavagisme, voire d'un culte ou d'une secte, plutôt que de revenants. L'extrait suivant confirme d'ailleurs l'intuition selon laquelle le mot « Zombies » est utilisé afin de désigner les personnes vivant de larcins. L'équivalent de bandes organisées de mendicité dans les grandes villes actuelles ?

But Zombies are wanted for more uses besides field work. They are reputedly used as sneak thieves. The market women cry out continually that little Zombies are stealing their change and goods. Their invisible hands are believed to provide well for their owners. Ibid. (p.197).

Quant à la dernière section elle laisse sous-entendre l'autre acception qui avait été évoquée, celle des Zombies comme esclaves sexuelles ou objets de mariages forcés.

But I have heard of still another service performed by Zombies. It is in the story that follows: A certain matron of Port-au-Prince had five daughters and her niece also living with her. Suddenly she began to marry them off one after the other in rapid succession. They were attractive girls but there were numerous girls who were more attractive whose parents could not find desirable husbands for. People began to marvel at the miracle. When madame was asked directly how she did it, she always answered by saying, “Filles ce’marchandies peressables” (Girls are perishable goods, it is necessary to get them off hand quickly). Ibid. (p.197).

Ce qui est triste avec cette histoire de zombies, c'est qu'elle dissimule une véritable détresse sociale.

↑Le livre de Zora Neale Hurston n'est pas le seul livre paru en 1938 mentionnant la zombification. Dans cet article de 20105, il est notamment fait mention du carnet de voyage A Puritan in Voodoo Land d'Edna Taft qui décrit également le processus de zombification, ainsi que d'autres journaux publiés par des étrangers ayant visité Haïti. L'article pointe notamment le fait que les années 1930 ont vu un nombre important de publication sur ce thème, avec une importante discordance existant entre ces récits d'allochtones et les récits racontés par les Haïtiens : all of these are typical of the distortions which come from observing a 'native' culture through a comfortably metropolitan, imperialist lens. [...] the stories through which these writers introduced metropolitan America to the zombi bear very little resemblance to the stories actually told of the same figure in Haiti by Haitians.

.

Le contexte dans lequel émergent ces récits n'est pas anodin : il s'agit des dernières années de l'occupation américaine à Haïti, durant lesquelles le vaudou avait été diabolisé afin d'éviter les soulèvements. Stigmatisation qui a été amplifiée par l'apparition des premiers films sur le thème des zombies à Hollywood (White Zombie en 1932, Revolt of the Zombies et Ouanga en 1936). Ce cadre ouvre la voie à une interprétation politico-sociale des contes de zombies.

Par rapport à ce prisme de lecture, un article paru en 2005 dans l'African American Review6 intitulé The Zombie In/As the Text: Zora Neale Hurston's "Tell My Horse" a retenu mon attention. On y décrit notamment la difficulté de Zora Neale Hurston à faire entendre sa voix par rapport aux préjugés de race (on rappelle qu'elle était afro-américaine), et les attentes d'un lectorat blanc souhaitant recevoir la confirmation de la nature sauvage et primitive des noirs. On y cite notamment l'essai de James Clifford, On Ethnographic Allegory, qui suggère que toute œuvre ethnique est par définition allégorigue : la narration contient un sous-texte référant à autre chose.

En l'occurence, chez Hurston, le folklore décrit serait une forme de langage permettant aux esclaves noirs de récupérer du du pouvoir par rapport à leurs maîtres blancs: In Mules and Men, her "one recognized ethnography" (Gordon 149), Hurston presented black folklore of the South as a language system used to empower the black self in a cultural milieu where blacks were subordinate

6.

On retiendra plusieurs points importants pour notre analyse :

Avance rapide un peu moins de 60 ans plus tard. La figure du zombie hollywoodien est alors bien implantée dans l'imaginaire collectif avec des films comme Night of the Living Dead (1968) et Dawn of the Dead (1978) de Romero. Nous sommes en 1985 et un certain Wade Davis, anthropologue et ethnobotaniste7 canadien, publie un livre qui va devenir un best-seller, The Serpent and the Rainbow8. Un incontournable du mythe des zombies dont les lieux communs ont encore une résonance aujourd'hui.

Dans celui-ci Wade Davis, nous explique comment en 1982 il s'est rendu à la demande du docteur Nathan Kline, un des pères de la psychopharmacologie moderne, et du professeur Heinz Lehman sur Haïti afin d'y dénicher une éventuelle substance qui provoquerait la zombification. Point de départ de cette intrigue : le cas rapporté de Clairvius Narcisse, dont le certificat de décès aurait été émis en 1962, mais qui serait vivant et habiterait tranquillement avec sa famille. Adjuvant à cette quête, Lamarque Douyon, ancien étudiant de Kline et directeur du Centre de Psychiatrie et Neurologie à Port-au-Prince, qui enquête depuis 1961 sur les cas de zombification.

D'autres cas sont mentionnés, qui laissent subodorer de la traite humaine et de la détresse psychologique :

The latest, according to Lehman, was a woman, Natagette Joseph, aged about sixty, who was supposedly killed over a land dispute in 1966. In 1980 she was recognized wandering about her home village by the police officer who, fourteen years before, in the absence of a doctor, had pronounced her dead. Another was a younger woman named Francina Illeus but called “Ti Femme,” who was pronounced dead at the age of thirty on February 23, 1976. [...] In this case a jealous husband was said to have been responsible. There had been two notable features of Francina’s case—her mother found her three years later, recognizing her by a childhood scar she bore on her temple; and later, when her grave was exhumed, her coffin was found to be full of rocks. Then, in late 1980, Haitian radio reported the discovery near the north coast of the country of a peculiar group of individuals, found wandering aimlessly in what appeared to be a psychotic state. The local peasants identified them as zombis and reported the matter to the local authorities [...] Wade Davis, The Serpent and the Rainbow (1985). Simon & Schuster Paperbacks, 1997 (p.12).

Lehman, collègue de Kline, ne prête pas trop attention à ces autres occurences. Non ce qui l'intéresse en particulier, c'est le cas de Clairvius Narcisse, qui a la particularité d'être décédé dans une institution américaine ayant gardé des traces écrites de l'affaire :

In the spring of 1962, a Haitian peasant aged about forty [...] was admitted under the name Clairvius Narcisse at 9:45 P.M. on April 30, complaining of fever, body ache, and general malaise; he had also begun to spit blood. His condition deteriorated rapidly, and at 1:15 P.M. on May 2 he was pronounced dead by two attendant physicians, one of them an American. [...] The body was placed in cold storage for twenty hours, then taken for burial. At 10:00 A.M., May 3, 1962, Clairvius Narcisse was buried in a small cemetery north of his village of l’Estère [...]. In 1980, eighteen years later, a man [...] claimed to be Clairvius and stated that he had been made a zombi by his brother because of a land dispute. Immediately following his resurrection from the grave he was beaten and bound, then led away by a team of men to the north of the country where, for two years, he worked as a slave with other zombis. Eventually the zombi master was killed and [...] Narcisse spent the next sixteen years wandering about the country, fearful of the vengeful brother. It was only after hearing of his brother’s death that he dared return to his village. The Narcisse case generated considerable publicity within Haiti and drew the attention of the BBC, which arrived in 1981 to film a short documentary based on his story. Ibid. (pp.13-14).

On y évoque aussi la manière dont Douyon devient également convaincu de l'identité de celui qui prétend être Clairvius Narcisse :

Douyon, meanwhile, had considered various ways to test the truth of Narcisse’s claim. To exhume the grave would have proved little. [...] Instead, working directly with family members, Douyon designed a series of detailed questions concerning Narcisse’s childhood-questions that not even a close boyhood friend could have answered. These the man claiming to be Narcisse answered correctly. Ibid. (pp.12-13)

Avant d'aller plus loin, faisons le point sur les éléments réunis jusqu'à présent. Tout d'abord les différents acteurs ont l'air d'être compétents dans leur domaine, que ce soient Kline, Lehman ou encore Davis. Leurs motivations sont clairement explicitées dans le texte : faire des avancées scientifiques dans le domaine de l'anésthésie, et également gagner de l'argent (ibid. pp.15-16). On notera de surcroît l'attitude sceptique initiale de Davis, qui se manifeste dans plusieurs passages, comme par exemple le suivant :

– “How do you know this isn’t an elaborate fraud ?” – “Perpetrated by whom and for what end ?” Kline replied. “In Haiti a zombi is a complete outcast. [...]” Ibid. (pp.13-14).

Ensuite, voici ce nous avons appris à propos des cas de zombification rapportés par Davis :

Enfin on notera une fois pour toute que les zombies dont il est question à Haïti n'ont aucune commune mesure avec l'image du zombie hollywoodien.

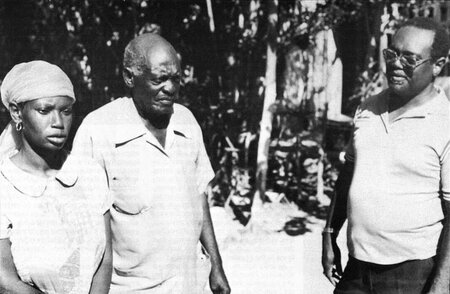

Comme nous pouvons le voir sur cette photographie, il s'agit de personnes qui ont un aspect physique normal, et qui ont d'ailleurs mené une vie après leur « zombification ». Clairvius Narcisse est par exemple est décédé en 1994 à 72 ans, 14 ans après sa « zombification ». Nous pouvons donc d'ores-et-déjà descendre d'un cran dans le sensationnalisme et reformuler notre question de recherche car non, il n'existe pas de zombies de type hollywoodien à Haïti.

L'affirmation « À Haïti, les zombies existent vraiment ! » est trompeuse : elle joue avec l'imaginaire collectif et sur le sens des mots en laissant entendre qu'il y a des cadavres ambulants, la chair en lambeaux, se promenant sur l'île. Or, comme nous l'avons vu, le terme « zombie » reflète plutôt un phénomène social propre à Haïti. Ce serait un peu comme dire « À Berlin, les vampires existent vraiment ! », simplement parce que certaines personnes sortent toute la nuit, font des suçons à d'autres et boivent du jus de tomate.

Notre problématique mérite donc d'être précisée. Le terme « zombie », tel que documenté dans les sources que nous avons explorées, recouvrirait une suite de différents phénomènes :

En vue d'un travail sur l'esprit critique, il convient de distinguer parmi ces différentes étapes celles qui relèvent de déclarations ordinaires de celles qui représentent des affirmations extraordinaires. Cette dichotomie va en effet nous permettre de cibler les aspects surnaturels du mythe.

Phénomènes ordinaires Il me semble plausible qu'il puisse y avoir des tribunaux informels dans certaines communautés, ainsi que des personnes fomentant des représailles envers d'autres citoyens, en faisant appel à l'équivalent haïtien du tueur à gages. Il me semble de même vraisemblable que des personnes considérées comme les sorciers de la communauté prononce des malédictions à l'égard d'autres personnes, anathème qui peut éventuellement se traduire par des rituels plus ou moins répréhensibles visant à nuire à la personne (pression psychologique, saccage matériel, tentative d'empoisonnement). L'exploitation humaine et l'esclavagisme sont également une triste réalité dans le monde, et il ne serait pas surprenant qu'à Haïti des sortes de mafias ou gangs armés pratiquent le trafic humain en réseaux organisés. Enfin, que des personnes réputées disparues réapparaissent plusieurs années dans leur village peut également arriver (phénomène qui rappelle les périodes de guerre, d'instabilité politique de fortes tensions sociales). Tous ces phénomènes sont aggravés par un contexte profondément superstitieux et un système judiciaire permissif ou absent.

Éléments extraordinaires Ces faits plausibles étant momentanément écartés du collimateur de nos investigations, il y a deux propositions que je trouve surprenantes. La première c'est qu'il existerait un poison permettant de simuler les symptômes de la mort d'une personne, jusqu'au point de pouvoir tromper des médecins. La deuxième, c'est qu'il serait possible d'enterrer une personne vivante, puis de la déterrer tout en la maintenant en vie.

Wade Davis s'est plutôt intéressé à la première proposition fantastique, celle de trouver un poison induisant un état morbide apparent. On comprend via ses motivations pourquoi il aborde cet angle de la question : trouver une telle substance lui assurerait gloire et fortune. Il part donc du principe que la zombification existe et cherche à en trouver la cause. Même s'il aurait été plus canonique de vérifier d'abord la véracité de la zombification (pour éviter de perdre du temps à enquêter sur le déclencheur d'un phénomène qui n'existe potentiellement pas), sa démarche reste compréhensible : s'il peut effectivement trouver un tel poison, la thèse de la zombification acquiert alors une grande crédibilité.

Pour ma part, je serai curieux d'explorer les conditions des funérailles. D'une part, en ce qui concerne le constat de décès. Quelles sont les circonstances du décès ? Qui le déclare ? D'autre part au niveau de l'ensevelissement : un être humain peut-il être enterré et déterré tout en étant maintenu en vie ? Combien de temps ? Dans un état particulier ? Y a-t-il des études à ce sujet ? Enfin en ce qui regarde la cérémonie : le cercueil est-il ouvert, et donc le cadavre visible, durant la cérémonie ? Y a-t-il un moment où le zombie aurait pu être substitué avant l'enfouissement ?

Si la thèse du poison est prouvée, cela fait en effet sens de considérer le lien entre empoisonnement et enterrement, c'est-à-dire l'existence d'une préparation qui permettrait de maintenir une personne à l'état de macchabée, mais vivante, de la mise en tombeau jusqu'au déterrement. Toutefois je préfère maintenir les deux séparés afin d'alléger la charge incroyable du mythe et d'autoriser l'avancement d'autres possibilités plus rationnelles. L'affirmation suivante par exemple, paraît nettement moins prodigieuse : « Il existe des substances permettant de paralyser ou endormir un être humain durant quelques heures ». La personne pourrait donc être immobilisée chimiquement le temps de la cérémonie, mais pas forcément enterrée.

En effet, à côté des explications hors du communs, nous pourrions également invoquer des scénarios bien plus terre-à-terre dont voici un exemple : une personne se rend dans un hôpital avec des symptômes réels. Le personnel de l'hôpital, corrompu, déclare la personne morte. La cérémonie a lieu à cercueil fermé, celui-ci ne contenant que des cailloux. Entretemps le réseau criminel organise le transport de la victime vers un camp de travail.

Si en l'occurence ce modus operandi ne colle pas avec le témoignage de Clairvius Narcisse, c'est une bonne pratique en esprit critique de se demander s'il existe des hypothèses alternatives prosaïques aux récits irrationnels.

| Hypothèses extraordinaires | Hypothèses ordinaires |

|---|---|

| Il existe un poison permettant de simuler un état de mort chez une personne. | Il existe une substance permettant de paralyser une personne quelques heures. |

| La personne est enterrée vivante, puis déterrée. | L'enterrement de la personne est simulé. |

Dans la suite de cette série, nous continuerons à explorer l'ouvrage de Wade Davis et approfondirons ces différentes pistes !